寧夏醫(yī)科大學付雪艷教授課題組在Phytomedicine期刊(IF=7.9,中科院1區(qū)TOP)發(fā)表了題為Insights into Q-markers of honey-fried licorice in treating spleen deficiency based on substance and energy metabolism regulation的研究論文,,這項研究使用了一種新的策略來明確炙甘草飲片的質(zhì)量控制指標,。研究人員基于炙甘草傳統(tǒng)“補脾和胃”的功效,多維整合血清藥物化學,、代謝組學數(shù)據(jù)驗證了炙甘草的“補脾和胃”作用與機體物質(zhì)能量代謝途徑的調(diào)節(jié)密切相關(guān),,進而明確了炙甘草的質(zhì)量標志物(Q-marker)是以甘草酸和18β-甘草酸作為主要控制標準,甘草苷,、異甘草苷,、甘草查爾酮C等作為輔助標準。這些發(fā)現(xiàn)將有助于更好地理解中藥的藥理作用和質(zhì)量控制,。

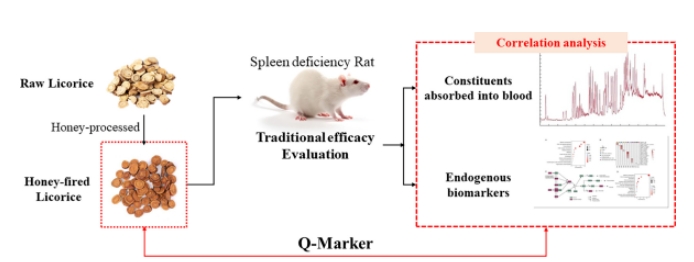

圖:研究思路圖

中藥歷史悠久,,被廣泛應用于世界各地的醫(yī)療保健中,然而中藥的質(zhì)量控制一直是一個難題,。甘草是一種常用的中藥材,,其不同的炮制方法會導致不同的功效和應用,但目前的生甘草及炙甘草飲片質(zhì)量控制指標成分卻是相同的,。本研究旨在利用中藥質(zhì)量標記物(Q-marker)的發(fā)現(xiàn)和研究策略,,從炙甘草“補脾和胃”的傳統(tǒng)功效研究出發(fā),進行多維度的成分吸收和代謝組學分析,,以有效地確定炙甘草的Q-marker,。研究人員使用“力竭游泳法+飲食不節(jié)”方法建立了脾虛大鼠模型,研究HFL對脾胃的調(diào)節(jié)作用,。通過UPLC-Q-TOF/MS對吸收到血液中的成分進行了檢測,,并通過代謝組學和成分吸收之間的相關(guān)性分析,識別出了HFL的Q-marker,。最終明確了炙甘草的Q-marker是以甘草酸和18β-甘草酸作為主要控制標準,,甘草苷、異甘草苷等作為輔助標準,。這項研究對于探索中藥藥理作用和質(zhì)量控制具有重要意義,,同時也為中藥的質(zhì)量控制研究提供了新的思路,。

付雪艷教授為文章通訊作者,夏文鑫為第一作者,,該項研究受到國家自然科學基金(No.82160747,、No.81860708)的資助。

復制此鏈接到瀏覽器可查看原文

https://doi.org/10.1016/j.phymed.2024.155498