1958年春,在寧夏工委籌備組的領(lǐng)導(dǎo)下,,寧夏醫(yī)學(xué)院開始籌建,。同年9月15日,,寧夏醫(yī)學(xué)院開學(xué)典禮在銀川衛(wèi)生學(xué)校禮堂舉行。

沒有校舍,,自己動手打土坯建,;人手不夠,全員主動雙肩挑:物理教師兼后勤管理人員,;病理教師既是器材和圖書采購員,,又是管理員;化學(xué)老師負(fù)責(zé)整個教務(wù)安排……

其時,,50畝校園面積,,2100平方米教學(xué)、辦公及生活用房,,臨時借用的校舍,,以及在衛(wèi)校自建的土坯房,,勾勒出寧夏第一所高等醫(yī)學(xué)學(xué)府的全部輪廓。

歷史將永遠(yuǎn)銘記,。建院初期,,上海、西安,、蘭州一批骨干教師,,成都、沈陽,、大連,、武漢、廣州等地的大批畢業(yè)生,,響應(yīng)國家號召,,胸懷四方之志,背著簡單的行囊,,從繁華的大都市來到近似荒原的銀川,,用青春和汗水演繹了一曲動人心弦的奮斗之歌。

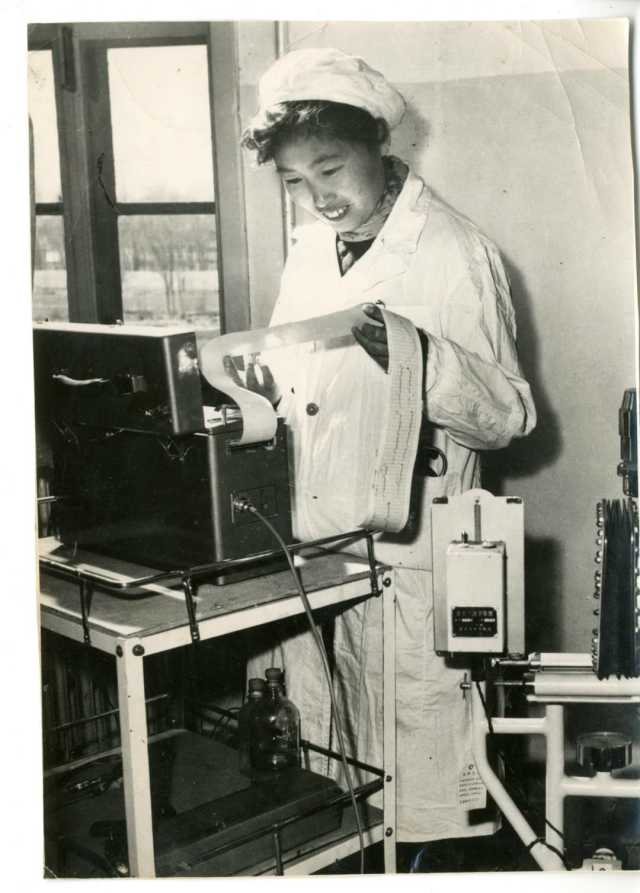

資料圖:1958年,,陳樹蘭教授在工作,。

陳樹蘭教授就是其中的一個。1953年,,陳樹蘭大學(xué)畢業(yè)后志愿投入到大西北拓荒者的行列中,。住的是透風(fēng)的土坯房,睡的是冰冷的土炕,,用的是煙氣騰騰的土爐子,,點的是藥瓶改成的煤油燈,吃的是野菜為主的調(diào)和飯,。在極端艱苦的條件下,,陳樹蘭教授開始了治病救人、傳道授業(yè)解惑的一生,。陳樹蘭教授從事臨床醫(yī)學(xué),、醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)學(xué)研究65年,已經(jīng)87歲高齡的她至今還堅持做臨床和醫(yī)學(xué)研究工作,。她救治了不計其數(shù)的危重病人,,培養(yǎng)了大量的年輕教師和學(xué)生,為寧夏的醫(yī)學(xué)教育,、臨床醫(yī)療和醫(yī)學(xué)研究工作做出了突出貢獻(xiàn),。

張京元是被派到西安醫(yī)學(xué)院學(xué)習(xí)的年輕教師。那時她已查出患有肝炎,,但疾病沒有阻擋住她完成任務(wù)的決心,。連續(xù)幾個月,她沒白天沒黑夜地學(xué)習(xí),;回校后,,拖著病體,咬緊牙關(guān),,晝夜備課,,面對黑板一遍遍試講,終于完成58級同學(xué)的第一堂生物學(xué)教學(xué)課,。

當(dāng)時,,全國很多大的醫(yī)學(xué)院校都從國外購進(jìn)價格昂貴的先進(jìn)儀器,可寧夏醫(yī)學(xué)院買不起,。李楚芬是建院初期從北京軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院來寧的研究生,,是學(xué)校建校初期師資隊伍中僅有的三個研究生之一。她在北京上海有很多同學(xué),,便和詹閑學(xué)老師一起走訪上海北京各學(xué)校的生理教研室,,當(dāng)在上海生理研究所獲悉可以用較少的經(jīng)費自己制作電生理儀器信息時,異常興奮,。經(jīng)過半年多的努力,,她和同事們終于完成了最簡單原始的電生理綜合儀制作,解決了實驗課的實驗儀器問題,。

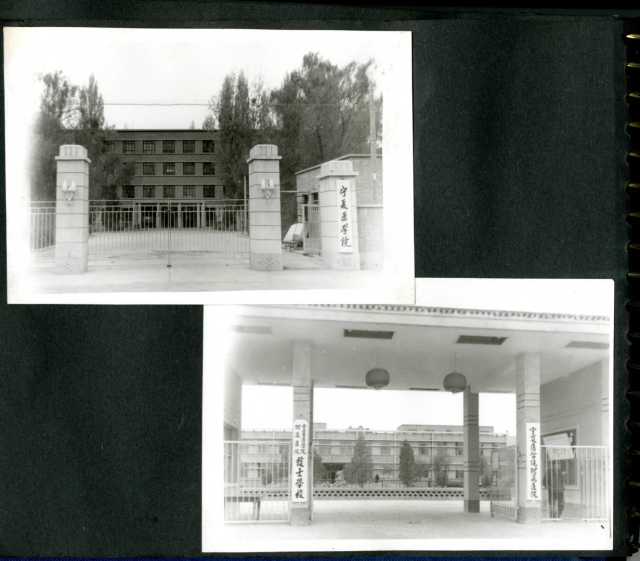

資料圖:2002年,,寧夏醫(yī)學(xué)院、寧夏衛(wèi)校,、寧夏護校三校合并組建新寧夏醫(yī)學(xué)院,。

在連續(xù)招收三屆醫(yī)學(xué)專業(yè)本科生后,1960年,,寧夏醫(yī)學(xué)院在校生達(dá)到300多人,。但接踵而來的3年困難時期,迫使開工興建的校舍停建,,以至于連續(xù)兩年沒有招生,。1962年10月,寧夏醫(yī)學(xué)院與同期成立的寧夏農(nóng)學(xué)院,、寧夏師范學(xué)院合并組建寧夏大學(xué),,成為寧夏大學(xué)醫(yī)學(xué)系。寧醫(yī)人沒有嘆息止步,,繼續(xù)竭盡全力,,只爭朝夕。

資料圖:首屆畢業(yè)生,。

1960年,,來自江南水鄉(xiāng)浙江紹興的青年金越震進(jìn)入寧夏醫(yī)學(xué)院學(xué)習(xí),,5年后,他帶著全年級總分第一的優(yōu)異成績奔赴寧夏海原縣,,在那里度過了一生,,海原的村莊皆留下了他行醫(yī)的腳印和跋涉的身影。

1970年初夏,,原本綠蔭蔥蔥的固原三營鎮(zhèn)周邊山川枯黃一片,,寧醫(yī)師生送醫(yī)送藥和開門辦學(xué)到此地。醫(yī)療隊由高資歷的臨床老師組成,,不僅在三營醫(yī)院開展正常教學(xué),,還經(jīng)常派出巡回醫(yī)療隊到山區(qū)為回漢群眾送醫(yī)送藥上門。

喝的是漂浮著羊糞的地窖水,,睡的是布滿跳蚤虱子的農(nóng)家炕,,吃的是自帶的粗茶淡飯。他們不負(fù)重托,,培訓(xùn)出了能扎根山區(qū)的32名“紅醫(yī)班”學(xué)員,。

迄今為止,由寧夏醫(yī)科大學(xué)培養(yǎng)的6萬多名白衣天使遍布祖國四面八方和寧夏山川大地,,他們無私地守衛(wèi)著600萬寧夏各族人民的生命健康,,默默地奉獻(xiàn)著青春年華,貢獻(xiàn)著智慧才干,。

由于歷史原因,,1966年到1970年,寧夏大學(xué)醫(yī)學(xué)系連續(xù)5年沒有招生,,幾乎面臨“停辦”困境,。

資料圖:1980年10月,上海鐵道醫(yī)學(xué)院教師合影,。

1972年,,上海鐵道醫(yī)學(xué)院搬遷至銀川,與寧夏大學(xué)醫(yī)學(xué)系合并,,重建寧夏醫(yī)學(xué)院,。隨著上海鐵路醫(yī)院的遷入,以及后來天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院大批教師支寧,,寧夏醫(yī)學(xué)院迎來新的發(fā)展機遇,。大量人才的涌入,帶來了全新的辦學(xué)理念,,提高了寧醫(yī)的學(xué)術(shù)水平,,培養(yǎng)了寧醫(yī)第一批學(xué)科帶頭人。

1980年,上海鐵道醫(yī)學(xué)院復(fù)校,,此后,,寧夏醫(yī)學(xué)院依靠自身力量獨立辦學(xué)。寧醫(yī)繼承者們接過先輩的接力棒,,繼續(xù)在黃土地上播種希望,。

資料圖:上世紀(jì)80年代寧夏醫(yī)學(xué)院、附院大門,。

原寧夏醫(yī)學(xué)院副院長、附屬醫(yī)院(臨床學(xué)院)院長宋家仁教授,,從醫(yī)幾十年,,創(chuàng)建了寧夏神經(jīng)外科事業(yè),用極具開拓的精神發(fā)展和提高了寧夏醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院的整體規(guī)模和水平,,使附院成為區(qū)內(nèi)一流,,某些專業(yè)在國內(nèi)都有一定影響力的綜合性醫(yī)院。

作為原寧夏醫(yī)學(xué)院院長孔繁元教授,,從山清水秀的鄂中大地來到風(fēng)沙彌漫的塞北古城,,長期從事醫(yī)療、教學(xué),、科研和管理工作,,在神經(jīng)流行病學(xué),特別是腦脊液細(xì)胞學(xué)研究上取得了創(chuàng)造性成果,,達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平,。

偉大的教育家陶行知曾說過:“捧著一顆心來,不帶半根草去”,。這是對教師職業(yè)的深刻詮釋,。

戴壽芝教授,1959年于上海第一醫(yī)學(xué)院畢業(yè)后來到寧夏醫(yī)學(xué)院,,他是改革開放后寧夏第一個出國和回國留學(xué)人員,。1981年,在自治區(qū)政府的支持下,,主持建立了寧夏醫(yī)學(xué)院免疫研究室,,把全部愛心傾注給每一位學(xué)生,在教學(xué),、科研工作崗位上默默奉獻(xiàn)了一生,。

首任院長陳應(yīng)謙,1960到 1981年在寧醫(yī)工作,,是他規(guī)范和培育了寧醫(yī)的教學(xué)制度,、教學(xué)工作。任院長期間,,陳應(yīng)謙積極探索教育教學(xué)規(guī)律,,不斷改進(jìn)教育教學(xué)方法,,努力提高教育教學(xué)和科研水平,修訂完善各項管理制度,,嚴(yán)格按照制度規(guī)范管理學(xué)校工作,。他嚴(yán)格要求學(xué)生,甚至要求學(xué)生練好鋼筆字,,為以后寫病歷打好基礎(chǔ),。同時注意培養(yǎng)學(xué)生的自尊、自重,、自我約束意識,,通過自己的言傳身教,用求真務(wù)實的科學(xué)態(tài)度使學(xué)生受到嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)精神的熏陶,。

……

正是有了這樣一批又一批勇于開拓,、獻(xiàn)身醫(yī)學(xué)、孜孜求索的寧醫(yī)人,,才使“學(xué)為黔首而修,,業(yè)為桑梓而立”的寧醫(yī)精神生生不息,代代相傳,。

2002年10月,,根據(jù)自治區(qū)人民政府決定,寧夏醫(yī)學(xué)院與原寧夏衛(wèi)生學(xué)校,、寧夏護士學(xué)校合并,,成立了新的寧夏醫(yī)學(xué)院,整合了全區(qū)醫(yī)學(xué)教育資源,,學(xué)校進(jìn)入快速發(fā)展時期,。2004年,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子審時度勢,,確立“建設(shè)新校區(qū),、2006年通過教育部本科教學(xué)工作水平評估、申報建設(shè)博士授予權(quán)單位,、更名寧夏醫(yī)科大學(xué)”的四大奮斗目標(biāo),。

歲月荏苒。寧醫(yī)老一輩創(chuàng)業(yè)者“艱苦奮斗,、無私奉獻(xiàn)”的拼搏精神,,融入了新一代建設(shè)者的辛勤汗水。

2006年11月,,順利通過教育部本科教學(xué)工作水平評估,;2007年7月,新校區(qū)建成投入使用;2008年8月,,寧夏醫(yī)學(xué)院更名為寧夏醫(yī)科大學(xué),;2010年2月成為立項建設(shè)的新增博士學(xué)位授予單位;2012年成為“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校,;2013年成為第一批臨床醫(yī)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)模式改革試點高校,;2016年躋身“部委省共建高校”行列,,成為“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校。今年初,,上海軟科發(fā)布的2018年“中國最好大學(xué)排行榜”中,,寧夏醫(yī)科大學(xué)進(jìn)入全國高校排名第199位。

2017年,,自治區(qū)通過《西部一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)方案》,支持學(xué)校建設(shè)“國內(nèi)一流”學(xué)科和“西部一流”學(xué)校,。

截止目前,,寧夏醫(yī)科大學(xué)已建成較為完備的大學(xué)醫(yī)院系統(tǒng),擁有2所直屬附屬醫(yī)院,,3所直屬??漆t(yī)院,10所非直屬附屬醫(yī)院,,甘肅省人民醫(yī)院,、蘭州軍區(qū)蘭州總醫(yī)院、上海市浦東新區(qū)公利醫(yī)院等區(qū)內(nèi)外17所教學(xué)醫(yī)院,,50余所實習(xí)醫(yī)院和實踐教學(xué)基地,。畢業(yè)生就業(yè)率為92.59%,位居全區(qū)高校首位,。值得一提的是,,在寧夏醫(yī)科大學(xué)培養(yǎng)的60000多名畢業(yè)生中,有的是獲國家,、省,、市突出貢獻(xiàn)專家,有的成為國內(nèi)外知名大學(xué)教授,。77級學(xué)生孫濤教授為學(xué)?,F(xiàn)任校長,是全國“五一”勞動獎?wù)?、全國先進(jìn)工作者,、衛(wèi)生部“有突出貢獻(xiàn)中青年專家”、何梁何利基金“科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新獎”獲得者。畢業(yè)生中有大批扎根塞上,,無怨無悔守衛(wèi)一方百姓健康的普通醫(yī)護人員,,有自治區(qū)“塞上英才”“塞上名醫(yī)”“塞上名師”獲得者,有在北京上海等大醫(yī)院的醫(yī)學(xué)專家,,還有在國外頂尖實驗室做出成就的醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域的學(xué)者……他們有一個共同的名字:寧醫(yī)人,,他們有一個共同的使命:為“健康寧夏”護航,為“健康中國”助力,!

孫濤校長為畢業(yè)生打流蘇

60年風(fēng)雨兼程,,砥礪前行。寧夏醫(yī)科大學(xué)從無到有,,從小到大,,從弱到強。60年過去了,,當(dāng)年打土坯建校舍,,荒野地?fù)鞓?biāo)本的許多中老年教職工,有的已經(jīng)長眠在黃土地了,。但是,,寧夏人民忘不了他們,在慶祝寧夏60華誕之際,,將永遠(yuǎn)銘記他們的高尚品德和輝煌業(yè)績,。

(轉(zhuǎn)載自:寧夏日報 時間:2018年9月29日 記者:魏萍)